08 Feb Psycho e le maschere del reale.

Il terrore è rimozione di maschere

Che Psycho, uno dei più famosi film di Alfred Hitchcock del 1960, sia diventato un cult movie è universalmente riconosciuto. Un film horror in bianco e nero che, nell’era consolidata della Technicolor, la Paramount si rifiutò di finanziare. Ciò non bastò a fermare il regista inglese che sborsò di tasca propria gli ottocentomila dollari necessari per una produzione minimamente dignitosa. Difficile da credere oggi, dato il suo enorme successo, che Psycho sia un film ottenuto con un budget limitato. Fu talmente risicato che, per realizzare le musiche, il compositore Bernard Herrmann dovette ridurre gli elementi dell’orchestra e impiegare solamente gli archi. Quegli archi che ne hanno reso la conturbante colonna sonora immediatamente riconoscibile.

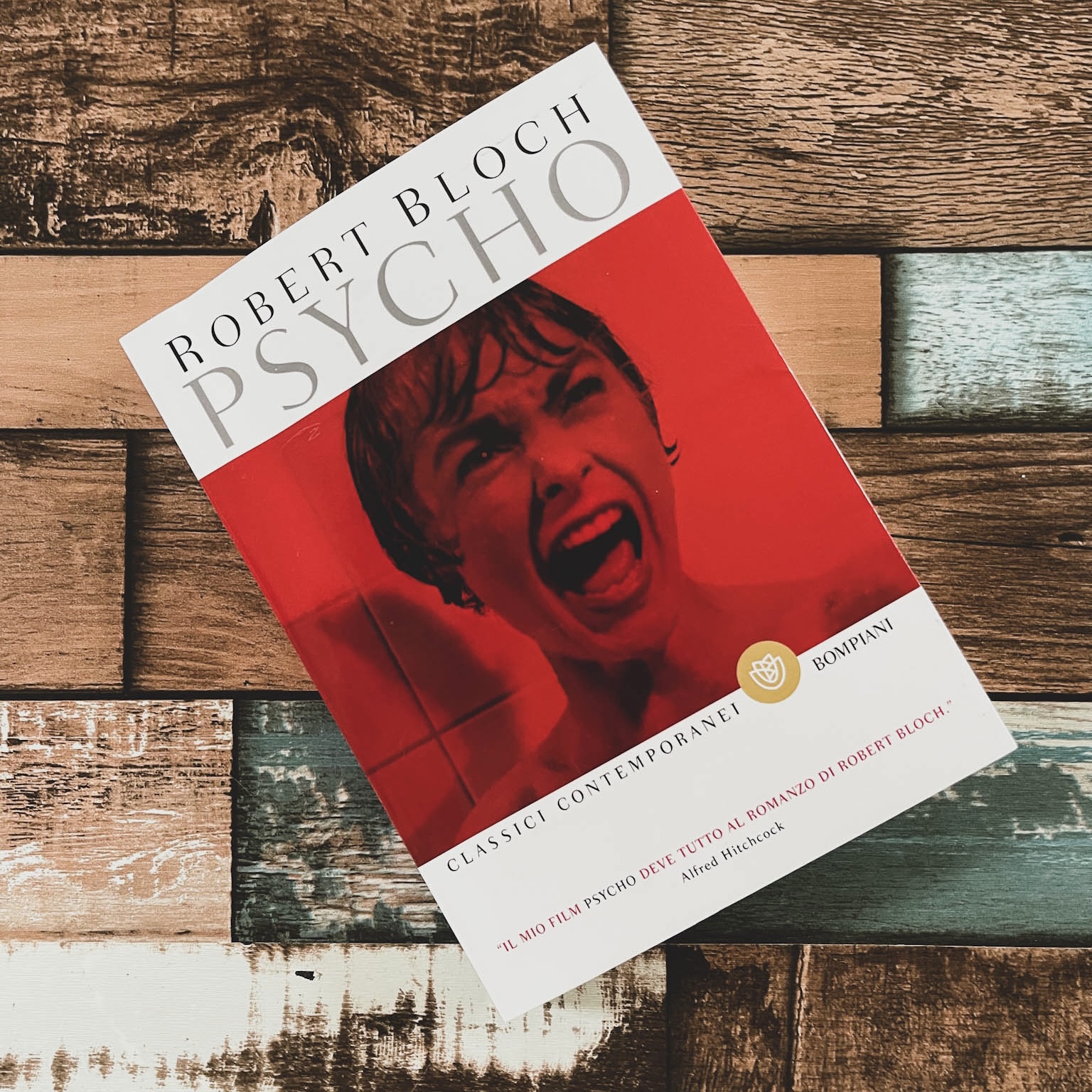

Meno risaputo forse è che il film sia tratto, piuttosto fedelmente, dal romanzo omonimo del 1959 di Robert Bloch, scrittore e sceneggiatore principalmente di crime, horror e fantasy. Per intenderci Bloch è anche l’autore del romanzo su Jack lo squartatore, il serial killer più famoso della cronaca nera, i cui atroci delitti hanno ispirato scrittori, film, serie tv e turbato i sonni tranquilli di molti.

I primi passi di Bloch come autore furono seguiti niente meno che dallo scrittore Howard Philip Lovecraft, che lo incoraggiò nella pubblicazione dei suoi primi racconti per la rivista pulp statunitense Weird Tales. Personalità multipla, travestitismo, necrofilia, voyeurismo, matricidio, maschera, conoscenza proibita sono tematiche di Psycho che sottolineano il forte legame di Robert Bloch al suo mentore.

Ma nonostante l’influenza di Lovecraft, Bloch sviluppò uno stile personale ponendo al centro della riflessione, fino quasi all’esasperazione, l’aspetto psicologico della trama.

Bloch ebbe due mogli. La prima, sposata per evitare il servizio di leva obbligatoria, si chiamava Marion Hocombe. Marion, un nome che ci precipita nel cuore di Psycho.

Nei pressi della cittadina di Fairvale si staglia la sagoma solitaria del Bates Motel. Il suo proprietario Norman Bates, in apparenza un bravo ragazzo con l’unica e singolare abitudine di impagliare animali, conduce una vita ripetitiva e solitaria in balia di Norma, la vecchia madre, tirannica e possessiva.

In una notte di pioggia incessante, giunge al motel una donna in fuga. È Marion Crane, soprannominata Mary, che ha impulsivamente rubato quarantamila dollari all’agenzia immobiliare dove lavora per saldare i debiti del fidanzato Sam Loomis e riscattarsi da una vita di sacrifici e attese. Quello con Marion sarà un incontro che turberà la mente di Norman, ma la madre, che veglia su di lui, sarà pronta a proteggerlo fino al punto di commettere un efferato omicidio.

Si apre da qui un’indagine per rintracciare Mary che porterà Lila, sua sorella, e Sam alla scoperta di una inquietante e sconvolgente realtà.

Avventurarsi fra le pagine di Psycho è intraprendere un viaggio attraverso paesaggi dai forti contrasti: luce e ombra, dimensione del maschile e femminile, nevrosi e psicosi, pulsione e dovere.

L’intimità della vita quotidiana di Norman Beats è inizialmente svelata dallo squarcio nel buio che crea la luce della sua lampada da lettura, lasciando noi lettori ad osservare la scena nella penombra. La penombra. Non è luce. Non è buio. È un momento sospeso in cui lo sguardo della ragione può ingannarsi e concedersi la possibilità di fuggire dall’inesorabilità del reale. La penombra, che preclude la realtà allo sguardo della mente umana, che la maschera, la dissimula, intrappolando il lettore stesso in una rete di inganno le cui trame saranno un bel rompicapo da sbrogliare.

Chiaro/scuro. Un dualismo che ritroviamo nella pellicola di Hitchcock, non solo nella scelta del bianco e nero, ma anche nel linguaggio simbolico di alcuni oggetti di scena: la biancheria intima di Marion, le sue scarpe, la sua borsa, in alcune scene bianche in altre nere. Ma il gioco di luce e ombra si affina sempre di più fino a rappresentare, nei tratti del volto ora più definiti ora più sfuocati, l’ambiguità psicologica di Norman Bates.

La tematica del doppio la riscontriamo anche nella rappresentazione del femminile e maschile e nel conflitto costante dei personaggi tra pulsione e dovere. Marion con un’azione avventata ruba i soldi per rompere la gabbia della sua vita fatta di rinunce e poter coronare il sogno di sposarsi. Lila con la sua impulsività sfugge all’immobilità di Sam perché “ci sono momenti in cui bisogna smettere di analizzare troppo le cose e affidarsi alle proprie emozioni”. Sam temporeggia, non vuole uscire dalla sua tana rassicurante e adduce la mancanza di soldi come impedimento alla propria felicità. Il rifiuto di Sam uccide il desiderio di Marion di sposarsi, mettendola in una posizione mortifera. Le donne possono essere imprevedibili, capaci di allontanarsi o di infliggere dolore. E in qualche modo, ci si deve difendere.

Se da un lato Sam incarna il tentativo inconscio di eliminare l’oggetto del proprio desiderio, dall’altro Norman, nella sua psicosi schizofrenica, attraverso la pratica dell’impagliatura degli animali, rende eterno nella morte quello che è l’oggetto del suo desiderio. Hitchcock riprenderà in modo magistrale questa simbologia con gli uccelli impagliati, le cui inquietanti urla sono evocate dalla percussività e dissonanza della partitura di Herrmann come voci che dall’aldilà reclamano vendetta. Possibile trasposizione sonora del “tamburo del morto” che compare nel romanzo?

Di inconscio in questo libro si parla. Tanto. Come non vedere quanto Bloch utilizzi la stratificazione freudiana della psiche umana (Super-Io, Io, Es) nella topografia del romanzo: la casa sulla collina, il motel sulla strada e la profondità della palude. Tre livelli che diventano struttura stessa della casa dei Bates suddivisa in piano superiore, pianterreno, seminterrato e allegoria delle personalità di Norma, Norman adulto e di quello bambino.

La storia di Psycho apre a diverse possibilità di lettura. Una storia dalle molteplici tematiche, in cui l’approfondimento psicologico dei personaggi ha un ruolo centrale ma non a discapito di una narrazione fluida e un ritmo incalzante.

Lo stile cinematografico, che caratterizza la scrittura di Bloch, riesce a fondere assieme tutti questi elementi per imprimersi nella fantasia del lettore, catturare e mantenere la sua curiosità fino al colpo di scena finale.

Tuttavia rimane il pungolo di un’unica perplessità: quella chiave-scheletro che Lila guarda caso si ritrova in borsa nel momento in cui deve aprire furtivamente la porta di casa Bates. Una coincidenza fin troppo gratuita, un elemento di forzatura che stride fortemente con la fluidità di tutta la narrazione. Sarà forse un caso che Hitchcock troverà un altro espediente per permettere a Lila di accedere alla casa sulla collina?

Che la mente umana sia complessa, Bloch ce lo mostra chiaramente, anche se negli anni Sessanta la pratica dell’inconscio non era certamente una novità. Non è infatti questo che l’autore ha voluto offrirci e nasconderci tra le righe, ma un messaggio universale che trascende i dualismi di luce e ombra, nevrosi e psicosi, maschile e femminile, pulsione e dovere. Non si può mai sapere come funzioni realmente la testa di un’altra persona. Per quanto poco si conoscano gli altri non si può conoscere se stessi fino in fondo. E se, come afferma Lila “nessuno è sano quanto mostra di essere”, ecco che si apre un baratro su un reale apparentemente banale quanto sconcertante: tutto è possibile. E se tutto è possibile, le maschere che avvolgono di illusione l’imprevedibile, finché non vengono rimosse, ci proteggono dallo sprofondare nell’abisso del terrore.